“空心村”躍升為“避暑城”!習水仙源:“涼”風引來“候鳥”棲

清晨,薄霧輕籠黔北山坳。海拔1400米的仙源鎮道路上,三五成群、操著重慶口音的游客悠閑散步。他們身后,晨光為樓群鍍上金邊,勾勒出小鎮獨特的天際線——這樣的畫面,是仙源鎮尋常的夏季清晨。

晚飯后,游客們不約而同的來到湖邊散步消食。姚瑤攝

今年7月,翠韻山莊的102張床位已是“一床難求”。“入住的客人基本上是來自重慶、四川的回頭客。”山莊負責人羅文會介紹道。

同樣的熱度,在仙源鎮289家民宿中同步上演。

“一到夏天,我就帶著老伴來這兒‘躲’高溫。今年,7月份我來過一次,現在我把老家兄弟姊妹11人都邀來了,就圖這兒的清涼。”重慶游客劉先生已是老顧客,他笑著說:“仙源青山綠水,空氣清新,是避暑的好地方。”

所到之處,皆是車流人流的仙源街道。姚瑤攝

在這個常住人口僅2.8萬的小鎮,今年單日避暑游客量預計將突破12萬人次。而15年前,這里還是年輕人紛紛逃離的“空心村”,如今成了上萬游客紛至沓來的熱鬧小鎮。

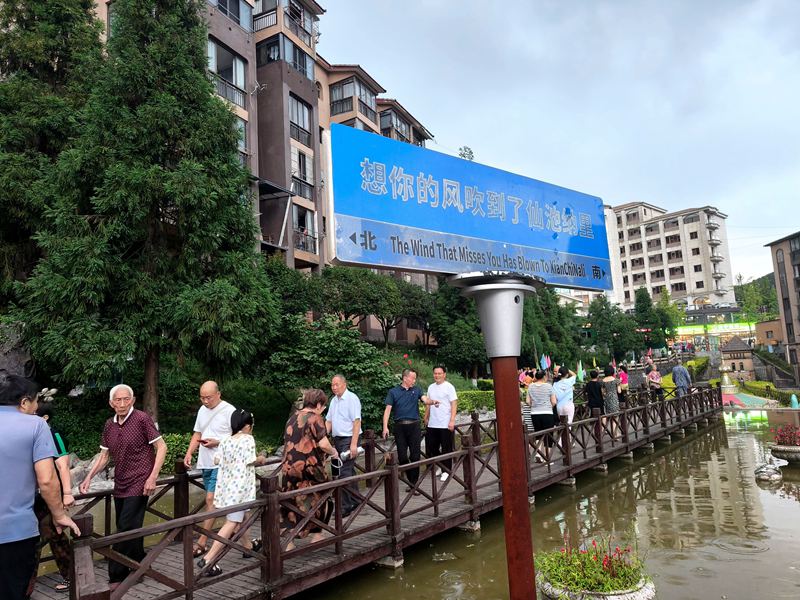

仙池納里,人從眾。姚瑤攝

“我們從重慶開房車過來露營,村委會提供的場地清涼又方便,工作人員熱情周到,這趟來值了!明年還要帶家人再來。”游客江女士滿意地說。

為緩解游客住宿難題,今年,小獐村村委會盤活閑置資產,將空閑辦公室改造成客房,目前已創收近20萬元。“我們還把村委會停車場打造成臨時露營地,解決游客停車、用水用電等需求。”小獐村黨建指導員胡曉紅介紹,“今年首次嘗試利用村委會閑置資產,既滿足了游客多樣化需求,又為村集體經濟增添了收入,一舉兩得。”

午餐時間,游客們共享美食。姚瑤攝

仙源鎮地處大婁山北麓,平均海拔1400米,年平均氣溫僅14℃,海拔1883米的黃沙巖是習水縣最高峰。過去,因山高水冷、土地貧瘠,被當地人稱為“習水小西藏”。

2013年,習水縣敏銳捕捉到“涼資源”價值,將避暑旅游作為富民新產業重點打造。通過招商引資,仙源鎮天泉、仙池納里等8個度假項目相繼建成,在近10平方公里的山坳間,逐漸形成“牽藤接瓜”式的避暑新城。

仙源。習水縣融媒體中心供圖

時光倒流十幾年,仙源鎮只有一條不到400米長的小街。如今,鱗次櫛比的黔北民居下,渝牌車輛排成長龍,構成“貴州境內重慶車”的獨特風景線。

旅游業的勃興,重塑了鄉村的“人氣”模式。在仙源鎮,獨特的“候鳥式”就業模式成為新景。每年5月避暑旺季啟幕,眾多青壯年便如約“歸巢”,投身餐飲、民宿等旅游服務;9月秋風起,他們又帶著收獲重返城市。這種靈活的“季節性返鄉”,既緩解了鄉村常年勞力匱乏的窘境,也為游子們開辟了一條兼顧生計與鄉愁的新路。

對41歲的劉明琴而言,這條返鄉路鋪滿了沉甸甸的幸福。2018年前,她與無數鄉親漂泊在外,打工收入“僅夠勉強糊口”,孩子成了“留守兒童”。家鄉旅游業的興起,點燃了她的希望。在親友和當地干部的鼓勵下,她毅然回鄉創辦餐館。如今,小店年毛收入穩定在20萬元以上,遠超當年打工所得。“現在既能親自照顧老人孩子,又能有些積蓄。”劉明琴的笑容質樸而滿足。她的故事,是仙源鎮無數返鄉家庭命運逆轉的縮影。

劉明琴正在為客人準備食材。姚瑤攝

仙源鎮從寂寥“空心村”躍升為活力“避暑城”的實踐,為鄉村振興提供了生動注腳。“有緣自會相逢,此心安處是仙源”——這座深藏大山的避暑城,已在“候鳥”與居民的共同棲息中,生長出自己的振興密碼。(何小露、姚瑤 、陳瑞佳、穆俊霖)

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量