青春腳步丈量鄉土

貴大學子探秘貴陽市新堡鄉村振興“雙輪驅動”密碼

近日,貴州大學公共管理學院研究生暑期社會實踐團隊一行十余人,走進貴陽市烏當區新堡布依族鄉開展“鄉村振興與基層治理”主題調研活動。在貴州大學公共管理學院副教授、碩士生導師聶焱的指導下,同學們深入田間地頭、村居院落,通過座談訪談、實地走訪、壩壩會等形式,探尋新堡鄉在治理創新與產業融合方面的“雙輪驅動”實踐路徑。

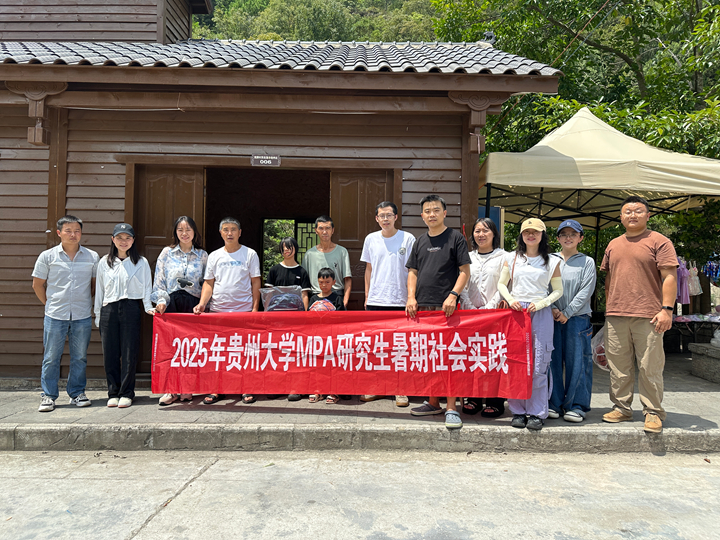

貴州大學公共管理學院社會實踐團隊走進新堡鄉。

新堡布依族鄉地處貴陽市東北部,森林覆蓋率高達70%,是一個以布依族為主的多民族聚居鄉鎮。近年來,該鄉以“農文旅融合”為主線,打造出“王崗庖湯第一村”“香紙溝景區”“楓葉谷歡樂園”等一系列文旅品牌,2024年接待游客超130萬人次,旅游綜合收入達2.46億元,成為貴陽周邊鄉村振興的亮麗名片。

貴州大學公共管理學院社會實踐團隊走進新堡鄉。

調研當天,團隊來到新堡鄉政府,詳細了解“智慧鄉村”建設情況。新堡鄉相關負責人謝飛介紹了基于“1+7+N”模式的聯村黨委工作機制和電商助農平臺“勤農社”的運營情況。“沒想到鄉鎮的數字化治理已經這么成熟!”團隊成員何丹感嘆道,“從黨建到銷售,一條鏈打通,真正實現了資源整合。”

貴州大學公共管理學院社會實踐團隊走進新堡鄉。

在王崗村,同學們重點調研了“庖湯第一村”的品牌打造與運營模式。他們走進多家農家樂,與經營者面對面交流,了解客源結構、收入分配和文化延伸產品開發情況。“我們不僅要做好一碗湯,更要講好一個故事。”一位農家樂老板說道。隊員侯文溯在調研筆記中寫道:“品牌背后是文化的深耕和治理的賦能,這才是鄉村振興的‘軟實力’。”

貴州大學公共管理學院社會實踐團隊走進新堡鄉。

在隴上村,作為省級鄉村振興集成示范點,該村在積分制治理、現代農業和民宿發展方面的探索令同學們印象深刻。村支書分享了如何通過參與環境衛生、文明評比等方式獲得積分、兌換獎勵。“積分制不只是管理工具,更是激發村民內生動力的催化劑,基層治理需要動員每一個人參與其中。”謝飛介紹道。

馬頭村的“黨建+網格+積分”治理模式同樣引人關注。同學們走訪了葡萄種植基地,了解產業與村集體經濟的聯結機制。隴腳村則以古法造紙非物質文化遺產為核心,推動文旅融合。同學們在傳統造紙作坊中了解制作過程,與非物質文化遺產代表性傳承人深入交流,了解文化如何轉化為產業動能。“一張紙,承載的不僅是技藝,更是一方水土的文化記憶。”非物質文化遺產代表性傳承人胡忠亮動情地說道,我們要做的是傳承和守護好這份珍貴的文脈。

貴州大學公共管理學院社會實踐團隊走進新堡鄉。

調研期間,團隊還特意走訪了兩戶困難家庭,為3名孩子送去開學文具禮包。“我們能做得很少,但哪怕只是一點溫暖,也是一份力量。”團隊負責人曾靜表示。

此次調研不僅是學術實踐,更是一堂生動的“田野思政課”。同學們用腳步丈量土地,用筆記錄真實,用心感受振興。他們表示,將把新堡的經驗與思考轉化為調研報告和政策建議,為鄉村振興貢獻青春智慧。(圖/文 曾靜)

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量